ユーザーのエンゲージメントを上げるために重要な4つのステップ

SaaSを始めとするサブスクリプション型のビジネスでは「リテンション」が最も重要です。そして、良いリテンションは自社の製品やサービスをより頻繁にあるいは熱狂的に利用してもらうこと、言い換えれば顧客のエンゲージメントを高めることで実現できます。

そこで4つのステップで、顧客のエンゲージメントを高める方法をまとめた記事があったので、こちらに要約として紹介します。

- Solving retention with loops - リンク

以下、要訳。

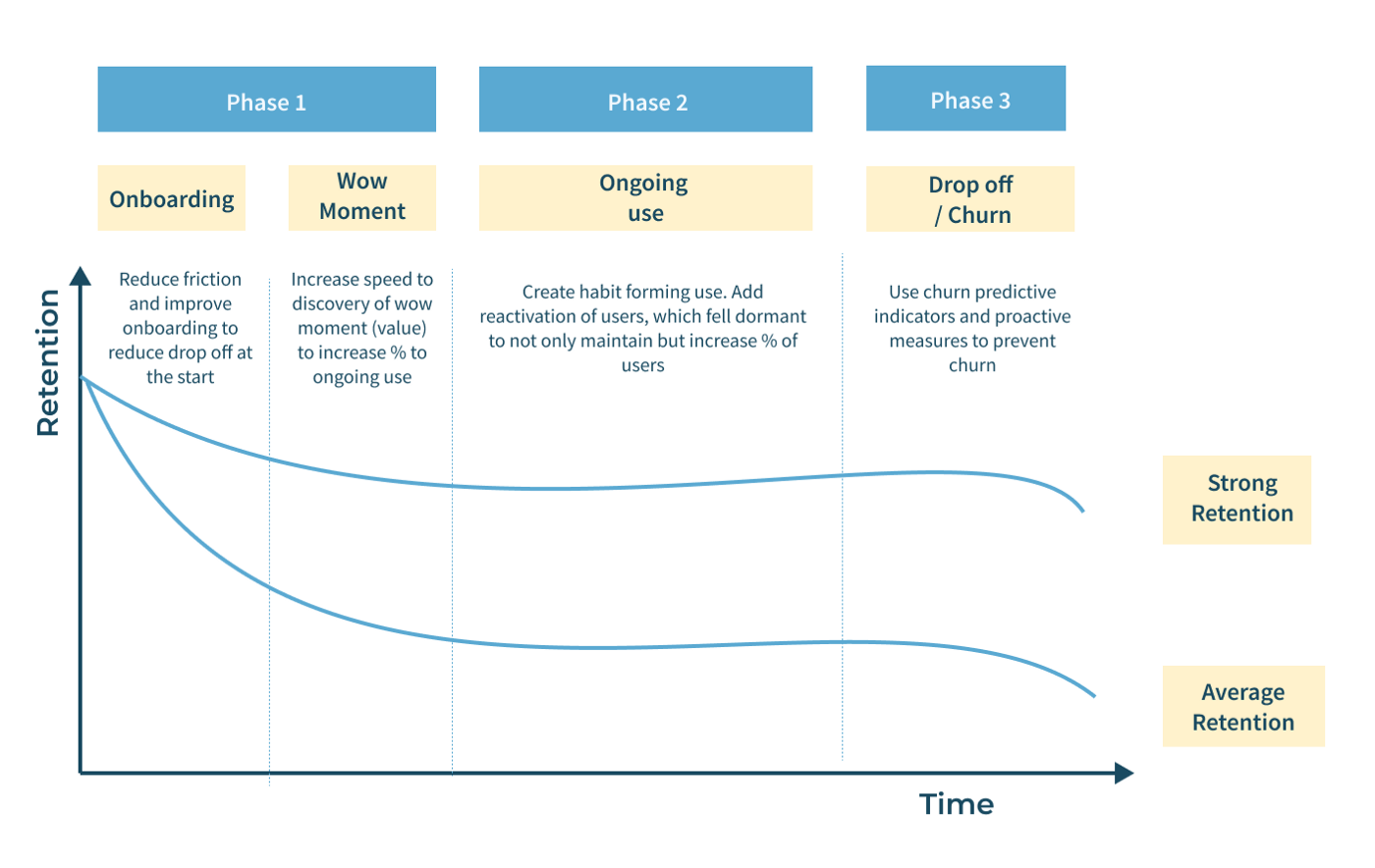

リテンションの3つのフェーズ

まずはリテンションの全体像を理解するために、顧客のライフサイクルを3つのフェーズに分けてみます。

- 初期段階: オンボーディングとサービスの価値の発見

- 中期段階: サービスを利用する習慣の形成と休眠ユーザーの再活性化

- 最終段階: 解約の予測と遅延

強力なリテンションを達成するには、全てのフェーズが重要で、フェーズごとに取り組むべき課題がありますが、この記事では2番目の、継続的に製品やサービスを利用する習慣を形成するフェーズに注目します。

サービスを利用する習慣を根付かせる方法

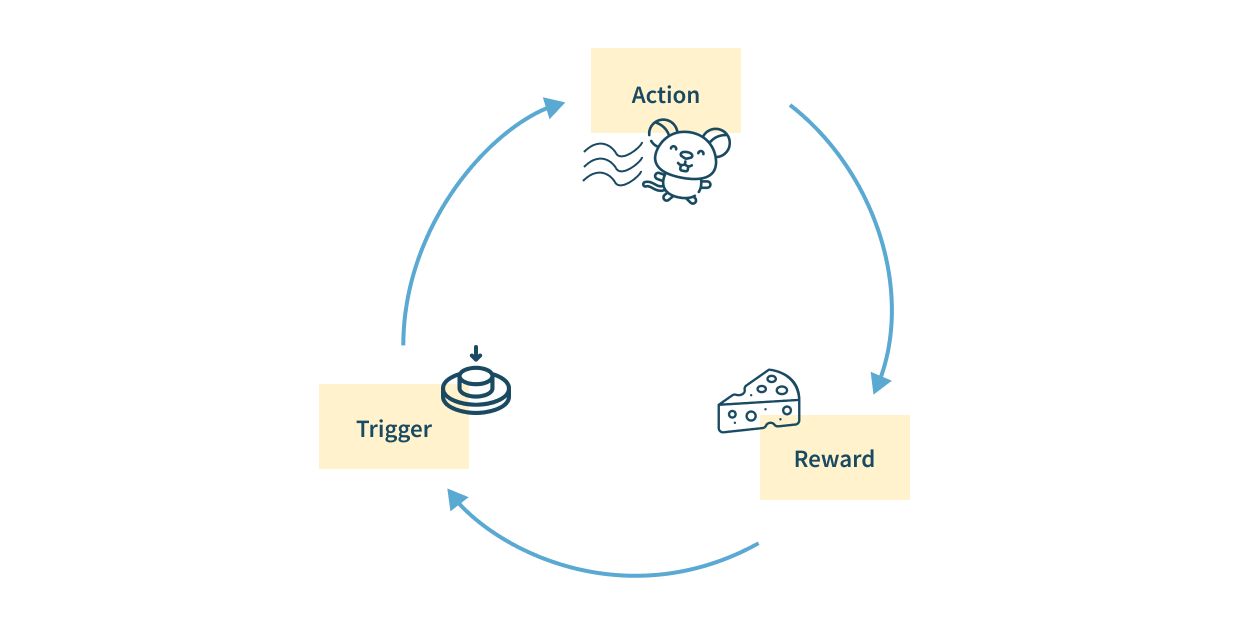

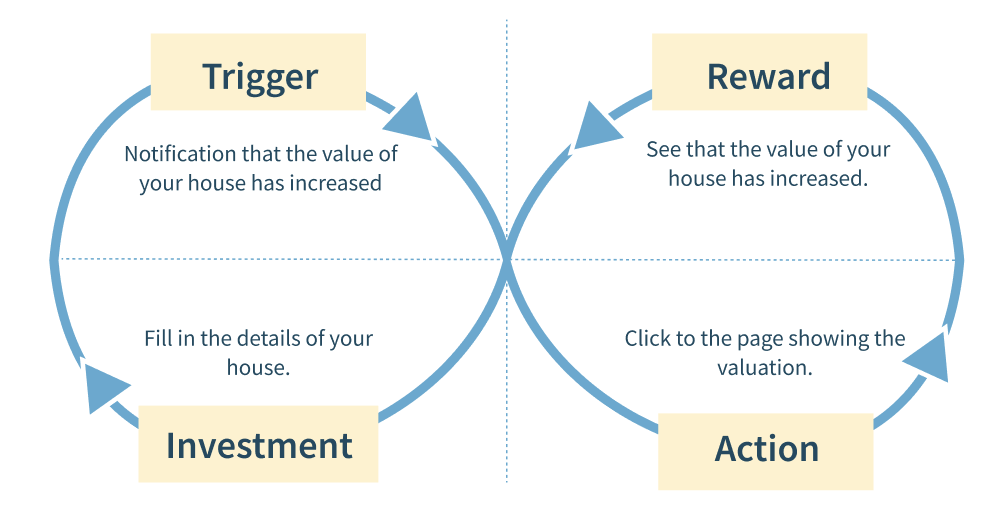

サービスを利用する習慣の形成にあたっては、既存の行動や習慣にトリガー(きっかけ)を追加し、そのトリガーが報酬を受けることが必要です。こうした習慣形成の仕組みは「オペラント条件付け」として知られています。

製品やサービスを利用する習慣づくりには以下の3つの要素が必要です。

- トリガーと呼ばれるきっかけ

- ユーザーに実行してほしいアクション

- 目的のアクションが実行されたときに得られる報酬

このトリガー→アクション→報酬のサイクルを何度も繰り返すことで、習慣が生まれます。

また、リテンションをより強固なものにするには、製品やサービスの利用をやめたときに、以下の観点での不利益が生じるような「ロックイン」状態を作ることが有効です。

- 時間とデータへの投資

- 切り替えコスト(時間とお金)

ここからは、4つのステップに分けて、製品やサービスを利用する習慣を作る方法を紹介します。

ステップ 1: トリガーの設定

主に3つのタイプの外部トリガーを利用できます。

- 有料: すべての種類の有料広告または有料のチャンネルを介したメッセージ

- 所有: アプリの通知アイコン、プッシュメッセージ、ブラウザの通知、電子メール

- 獲得: プレス、ソーシャルメディアでの露出、フォーラムやプラットフォーム上のメンション

ただし、獲得トリガーはコントロールすることや予測することが困難なトリガーです。

ステップ 2: アクションの促進

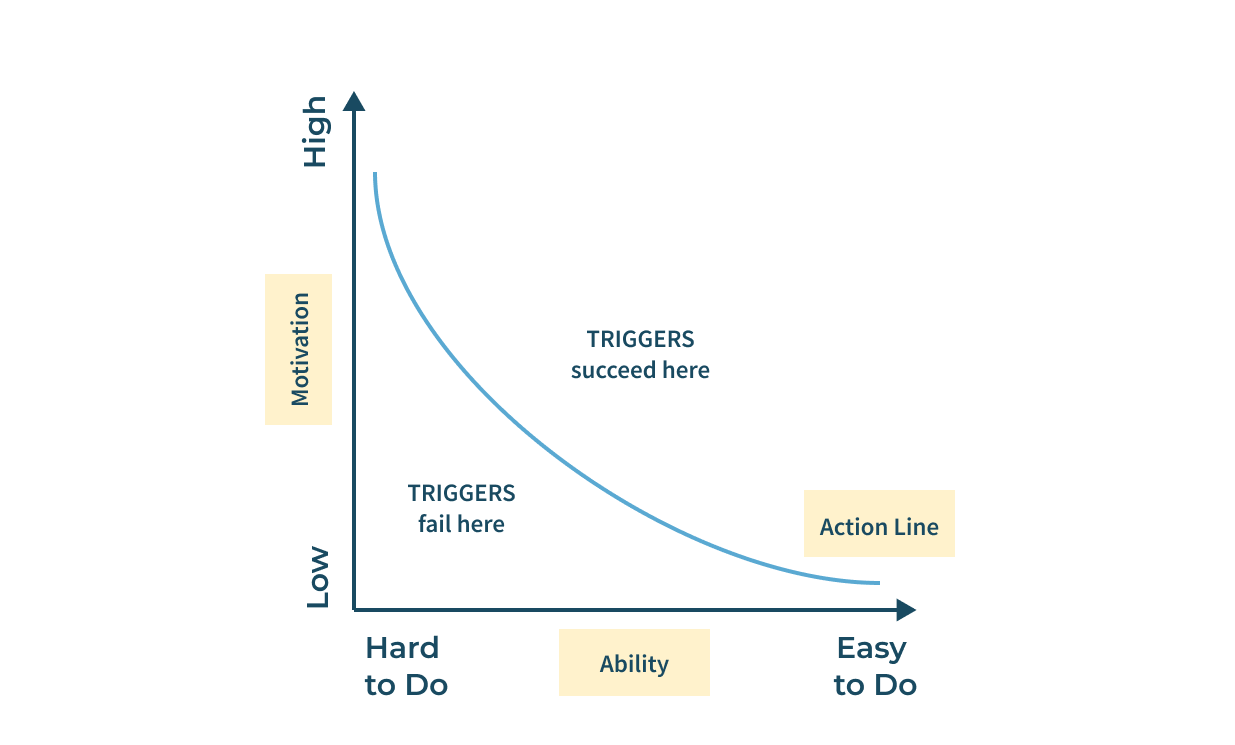

顧客にきっかけを与えた後は、実際に顧客にアクションしてもらう必要があります。アクションを実行に移してもらう際には、B.J. Fogg の「フォッグ行動モデル」が参考になります。

行動 = モチベーション × 能力(行動障壁) × きっかけ

「フォッグ行動モデル」から言えることは、アクションを実行するときの障壁が高いときは高いチベーションが求められ、その逆に行動障壁が低いときは、モチベーションが低くててもアクションを実行できるというものです。また、実際にアクションを起こすにはトリガーも必要です。

ここで、重要なポイントを紹介します。それは、モチベーションよりもトリガーの欠如と行動障壁の高さの方が、習慣形成の大きな障害になる、ということです。

これは、サービスの価値を強く感じる瞬間に到達するまでに必要なアクションは、少ないほど良いということであり、徹底的に簡素化した製品やサービスが、しばしば急激に成長することからも裏付けられています。

例えばTwitterの共同創業者であるEvan Williamsの言葉を借りれば、「人間の欲望を可能な限り最短で実現に結びつける」ことが、ビジネスの成功の秘訣なのです。

そこで、ここではサービスをシンプルにするために考慮すべき6つ領域を紹介します。

- 時間: アクションを完了するのにかかる時間

- お金: 行動を起こすための金銭的なコスト

- 身体的労力: 行動を起こすのにかかる労力

- 脳のサイクル: 行動を起こすために必要な精神力と集中力のレベル

- 社会的逸脱: その行動が他者にどの程度受け入れられるか

- 非日常: 行動が既存の習慣にどの程度沿っているか、またはそれらを混乱させているか

複雑さを軽減するために、あらゆるステップにおいて、上記の6つの領域での改善が重要です。サービスを使い始めてから価値を感じるまでのステップをできるだけ多くカットするべきです。

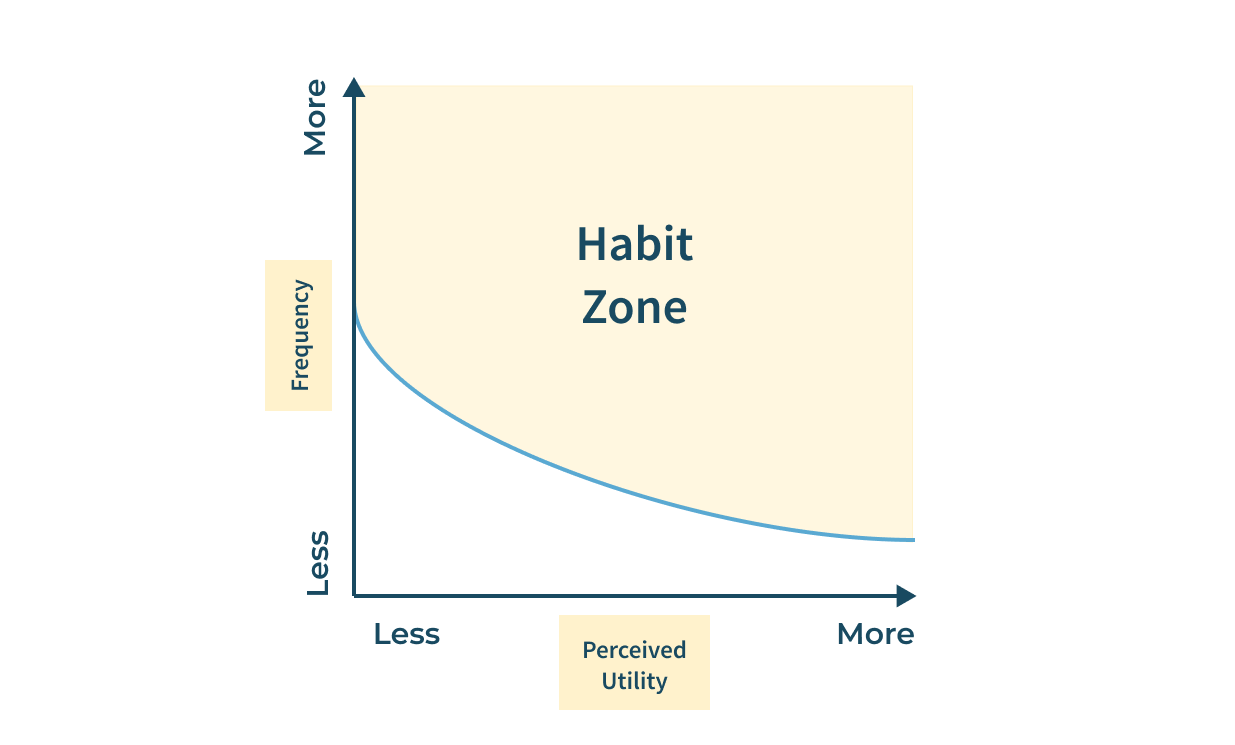

利用頻度が少ないサービスにおける注意点

これまで説明してきたことは、Facebookのような利用頻度が多いサービスでは簡単に実現できますが、利用頻度の低いサービスではどのようにすれば ユーザーにアクションを起こしてもらえるでしょうか。

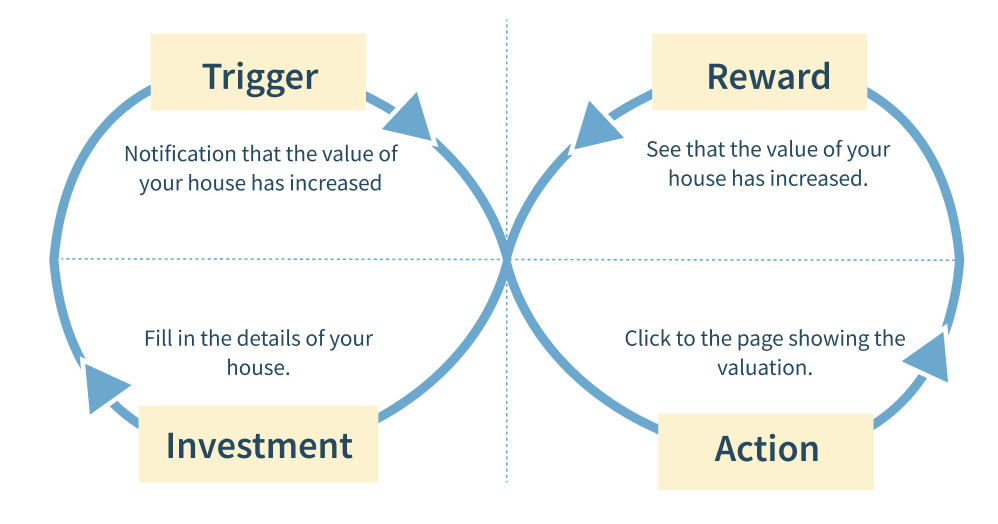

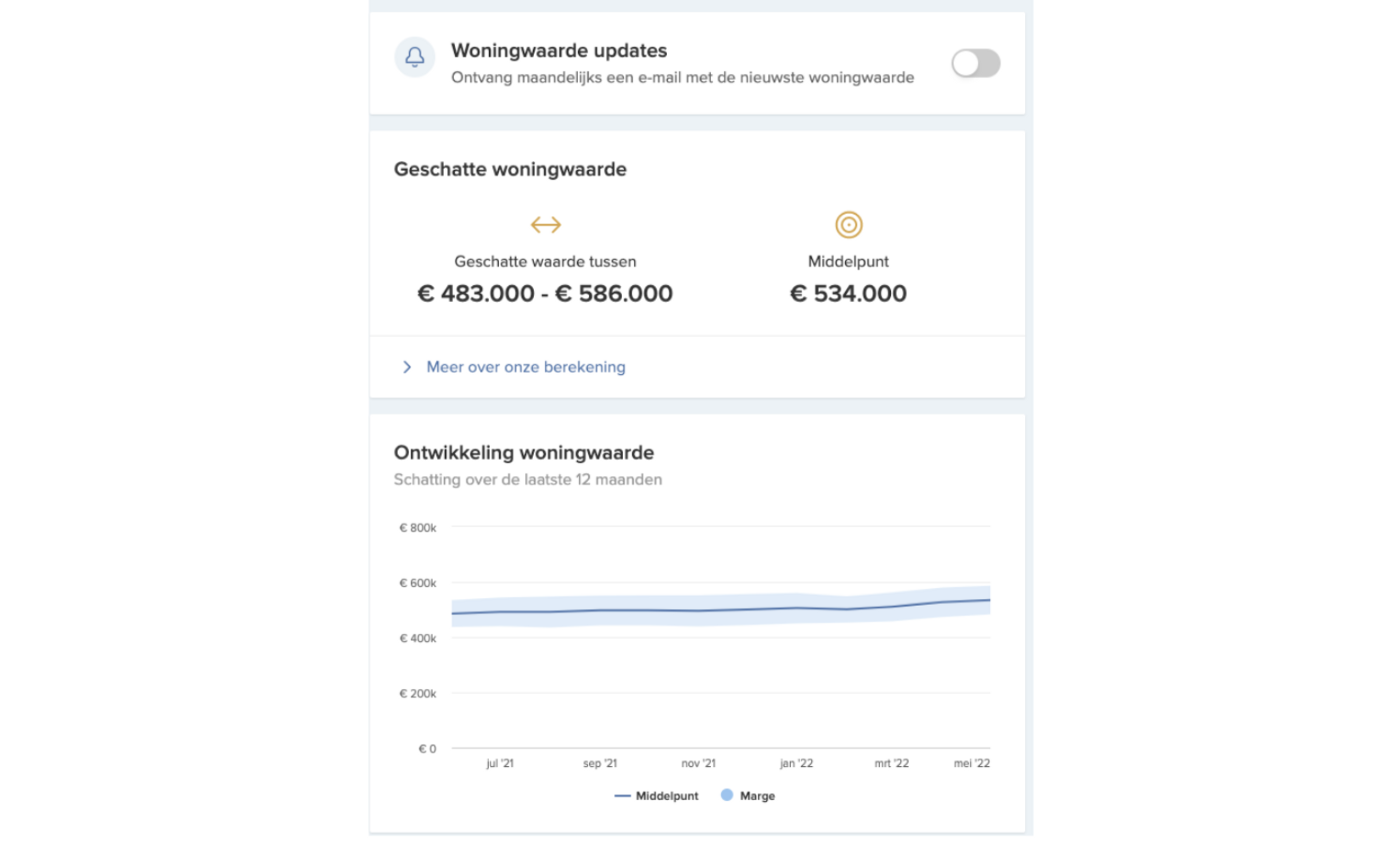

オランダで住宅ローンに関数サービスを提供するFundaを例に見てみます。

Fundaのようなサービスは、通常5~10年に1回、基本的には家を購入または借りるときにしか利用しません。最も利用頻度が少ないときで、月に1回程度しか利用されないようなサービスの場合、アクションを起こしてもらうためには、非常に有用な体験を提供することが必要です。

そこで彼らは毎月、自身が所有する家の価値に関する情報を通知する機能を提供しました。

こういった機能を提供することで、Fundaの中核サービスをより頻繁に思い出してもらえるようになり、物件の再購入や再販売の際、Fundaを利用する可能性が高くなるわけです。

利用頻度の低いサービスの場合、関連するコンテンツやサービスを提供するなどして、1回限りの利用を超えて、自分達について考えてもらう機会を増やすことが重要です。

ステップ 3: 適切な報酬を設定して、更なるアクションを促す

冒頭でトリガーと報酬について話したことを思い出してください。トリガーは開始地点で報酬は終着点でした。適切に設計された報酬がなければ、サービスを利用する習慣は根付きません。

報酬の種類

報酬は3つのカテゴリに分けられます。

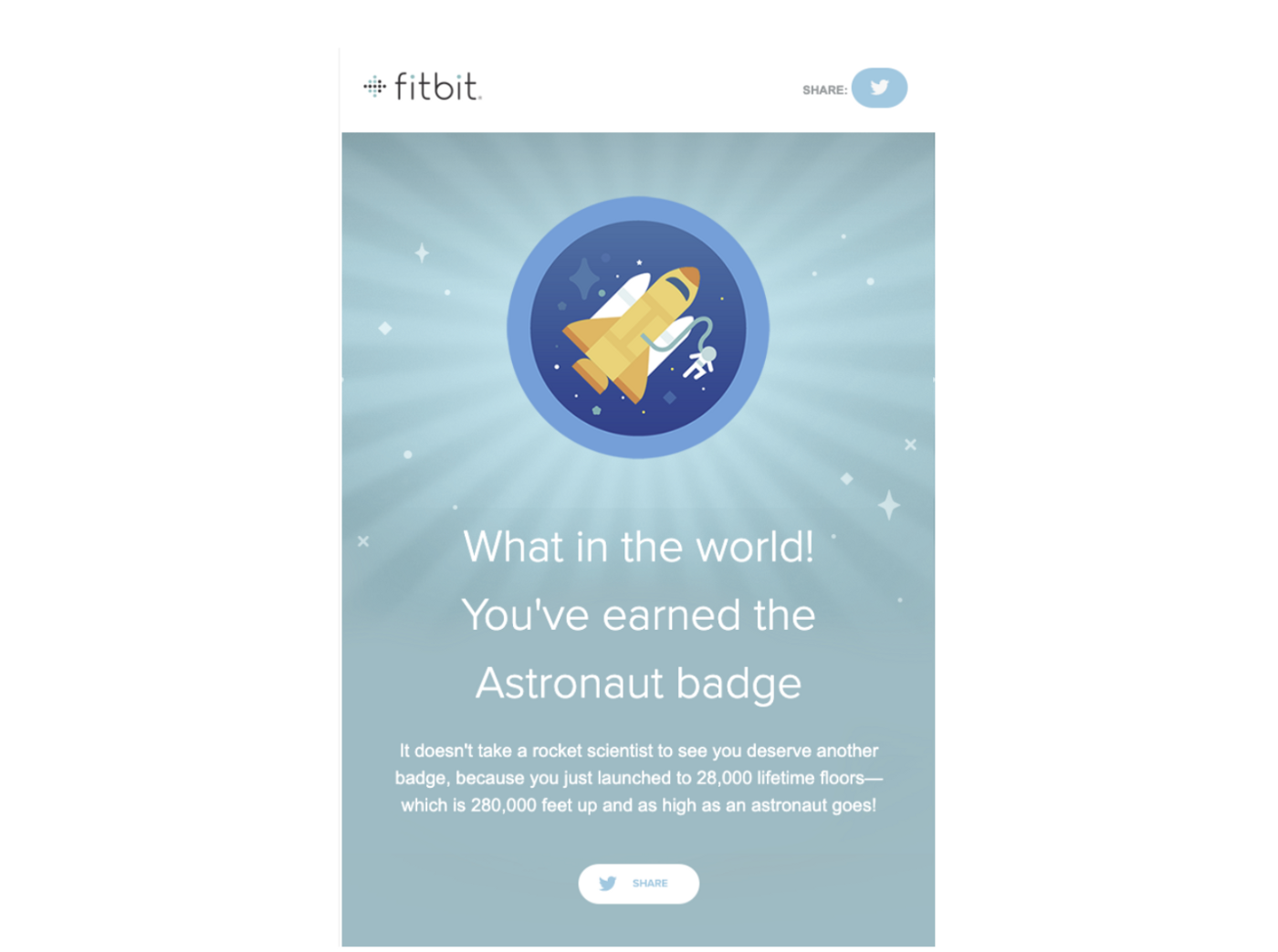

ソーシャル: ソーシャルネットワーク上の「いいね!」、コメント、シェアに代表され、他の人に好かれている、あるいは他の人とつながっていると認識できるもの(例: エキスパートなどの称号、達成バッジ、定量化される「いいね!」「シェア」「ポイント」等)

ニーズ: お金や情報、物など、成功や権力の証として何かを貯めたい、手に入れたい、という欲求を満たすもの

自己実現: この報酬はより本質的なもので、何らかのスキルを向上させたい、あるいはマスターしたいという欲求を満たすもの(例: Fitbit(訳者注: アクティビティを計測するスマートデバイスを販売する米国の企業)は、最大歩数を更新するとバッジを送信しますが、このバッジによって、達成感を得るために最大歩数を更新したいと思うようになるのです)

なお、金銭的なインセンティブを提供することは、裏目に出ることが知られています。必要性、または自己実現に関わる報酬を提供する方が、より持続可能で効果的です。

ステップ 4: ユーザーに投資してもらう

ユーザーが何らかの投資をすると、サービスから離れたり、キャンセルしたりすることへの障壁が高まります。

例えば、自分で組み立てた家具に本来以上の価値を感じるIKEA 効果のように、時間(または自身のデータ)を投資すれば、製品体験はより高く評価されます。

提供するデータ、過去の利用状況などのデータの蓄積、そのソリューションで費やした時間、他のソリューションとの連携など、製品やソリューションへの投資が増えるほど、そのソリューションを使い続け、改善するためにさらなる労力を割く可能性が高くなります。

いつ投資を始めてもらうか

ユーザーに投資を依頼する理想的なタイミングは、報酬を提供した直後です。これは、恩返しの習性を利用したものです。

一部のブランドは、この投資を報酬の前に持ってきています。例えば、クイズに答えてどの製品やサービスが自身に最も適しているかを特定することがありますが、質問にあらかじめ答えて時間を投資することで、その結果に対する好奇心が高まり、行動を完了する可能性が高くなります。

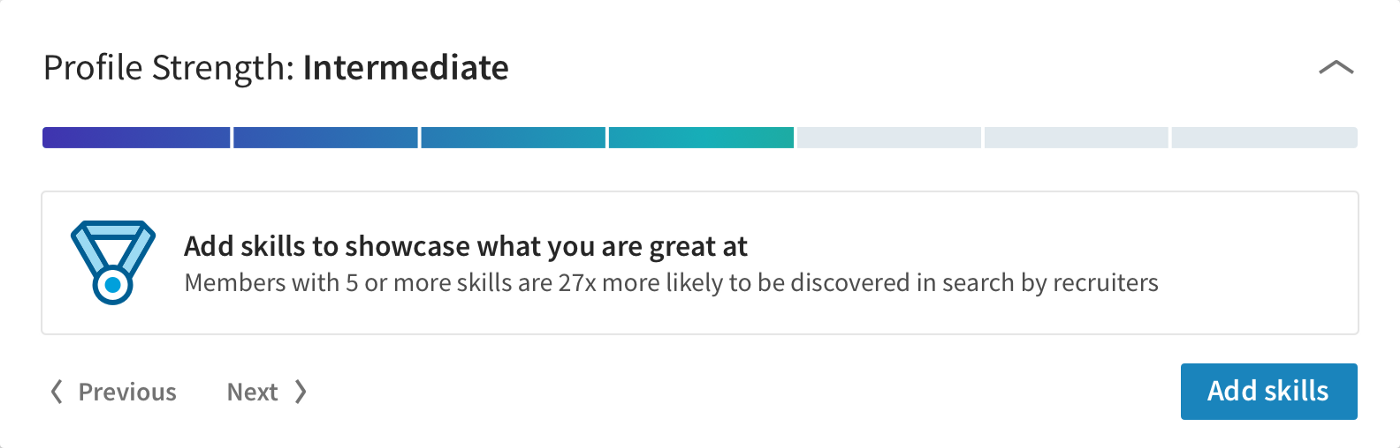

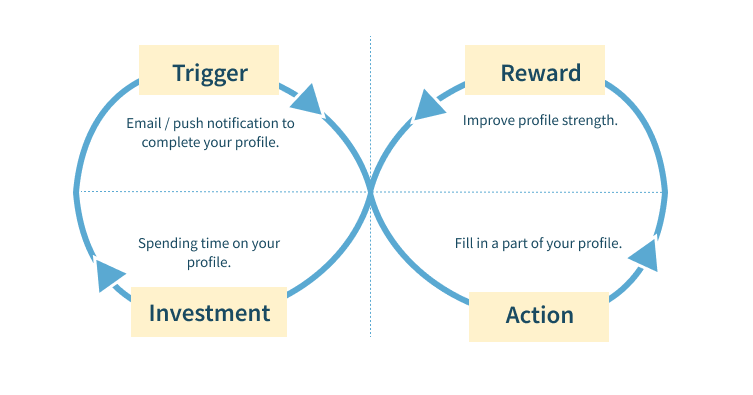

なお、Linkedinは自身のプロフィールの作成に際して、次のステップを明確にすることで行動障壁を低くして、プログレスバーで現在のステータスを表示することを報酬として提供しています。(訳者注: プロフィールの充実度が「中程度」であることを「Intermediate」というステータスで表しています)

1つのループを超えて

実際のところ、リテンションへの影響が強い中核となるループ以外にも、複数のループがあります。私たちがよく目にする1つの組み合わせは、中核となるループの前に小さなエンゲージメントのループがあるパターンです。

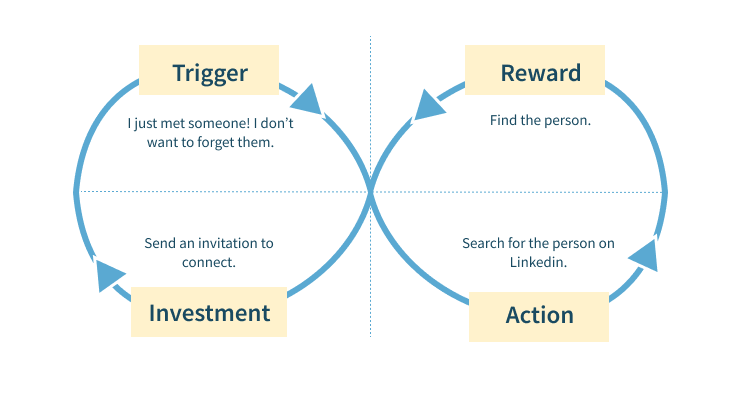

1つの例として、LinkedInの、誰かに会い、検索し、連絡を取るという中核のループに注目してみます。

この中核のループでは、信頼が重要な役割を果たします。つながりが浅ければ浅いほど、信頼できると思われる必要性が高くなり、適切にプロフィールが設定されていることで信頼を得ることができるわけです。

そこで、LinkedInは(サービスの中核となるループが機能するように)、プロフィールの入力ループをサービスの中核のループの前に配置しています。

以上、要訳終わり。

あとがき

ビジネスの最初期にはデータを使って顧客のエンゲージメントを高めて、リテンションを改善することが難しい側面があるため、ユーザーが、製品やサービスを継続して利用しやすくなるような顧客体験の設計が重要です。

一方で、ある程度、データが貯まってきたら、コホート分析を実施したり、生存分析のモデルを使い、リテンションあるいはエンゲージメントを改善するための打ち手を考え始めることが可能です。

製品やサービスを継続して利用する習慣作りと、データを使った分析の両者を実行することで、顧客のリテンションはより強固なものとなるので、ビジネスの効率的な成長のためには、その両者が必須と言えそうです。

サブスク・データ分析トレーニング

今年の12月にサブスクリプション型ビジネスに特化したデータ分析のトレーニングを開催いたします。

こちらのトレーニングは、今回の記事でも触れられていたリテンション・カーブの作り方だけでなく、SaaSを含むサブスクリプション型のビジネスの改善に必須である、ビジネス指標(KPI)の定義、コンバージョンやチャーン(解約)の要因分析、さらにそれらの先行指標となるエンゲージメントの計算方法や分析手法を効率的に学んでいただくための2日間のトレーニングとなっております。

サブスクリプション型ビジネスの成長にデータを活かしたい方は、ぜひこの機会にご参加を検討ください!