Kickstarterはオワコンなのか

Kickstarterの手数料ページによると、Kickstarterの収益源は以下の通りの手数料によるものなので、成功するプロジェクトが増えれば増えるほど彼らのビジネスは大きくなることになります。

プロジェクトがファンディングに成功すると、クリエイターに集まった資金から5%が Kickstarter 手数料として差し引かれます。(中略)なお、プロジェクトがファンディングゴールに到達しなかった場合、手数料は一切請求されません。

一昔前には流行したイメージの強いクラウドファンディングですが、現在も収益が増え続けているのか、それともブームは去って収益が減少しているのか調べていきたいと思います。

プロジェクト数のトレンド

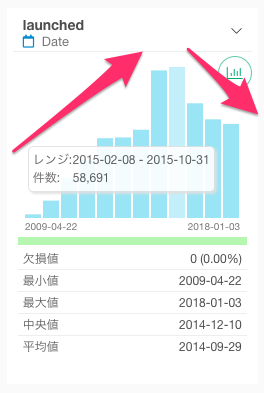

今回のデータは1行が1プロジェクトとなるので、時系列でのプロジェクトを確認すると、2015年を境にプロジェクト数が減っていることが分かります。

こういったことからも、かつて程Kickstarterには多くのプロジェクトが投稿されていないことが分かります。

手数料のトレンド

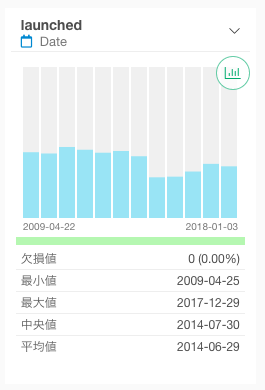

ただ仮にプロジェクト数が減っていたとしても、プロジェクトの成功確率が上昇し、成功するプロジェクトが増えていれば、Kick Starterの収益は増えていくはずです。

そこでハイライト機能を利用して、プロジェクトの成功率が上昇しているか見ていきます。

特に成功率は上がっているようには見えません。

時間とともにプロジェクト数が減り、成功率も上がっていないようあれば、成功したプロジェクトから得られる平均的な収益が増えない限りは、収益は減っていくことになります。

そこで、年ごとの成約金額の推移を時系列で見ていきます。

すると意外なことに、収益は依然として過去水準で推移していることが分かります。

これは1件あたりの成約金額が伸びていることと関係していると言えそうです。

どのようにして、成約金額を増やしていくか

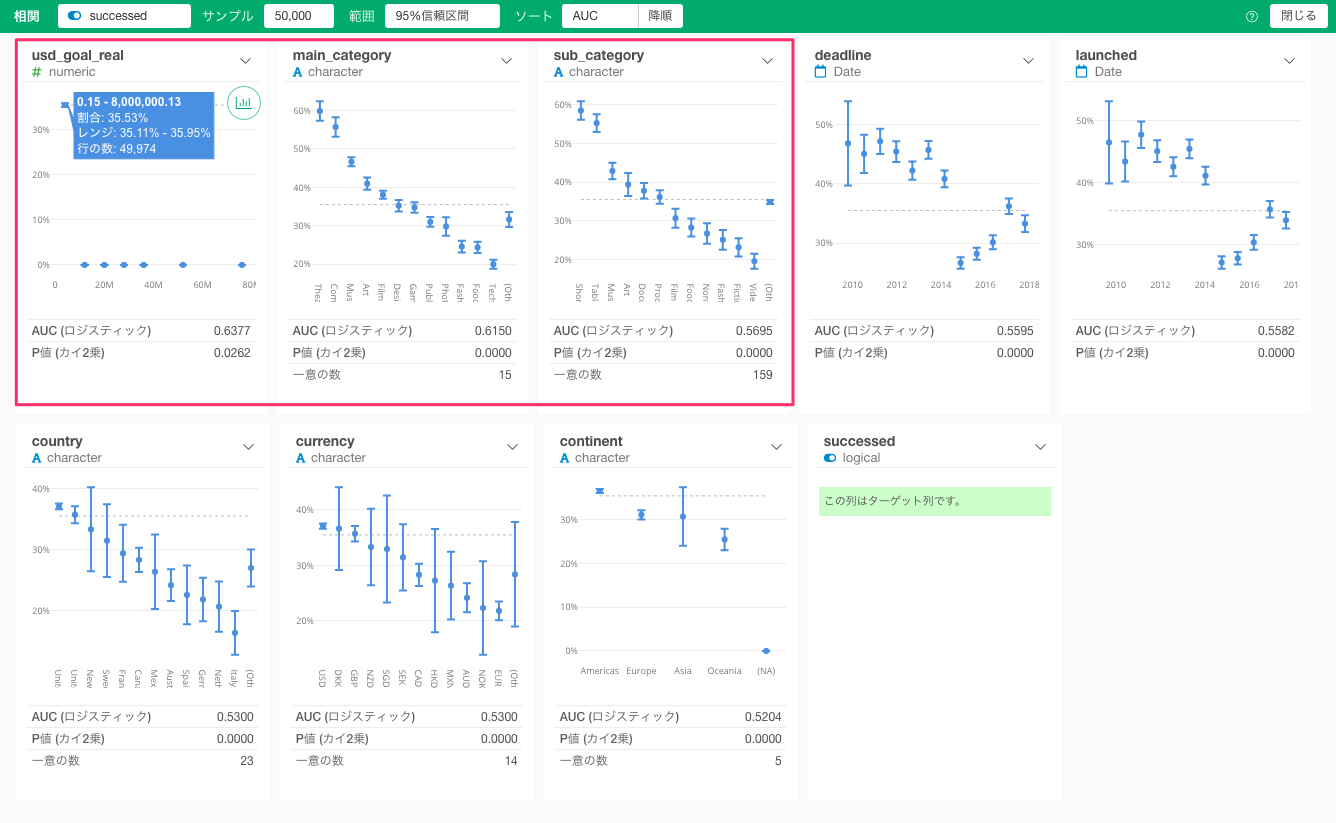

ではもし私がKickstarterのビジネスを担当していたら、どのような領域注力して、プロモーションをすべきかを相関モードを利用して考えていきたいと思います。

すると、以下のようなことが分かります。

- 目標金額が高いと8,000,000ドルを超えると高確率で失敗する(あまり目標金額を投稿するユーザーがいればアラートを出す)

- カテゴリ、サブカテゴリで成功率に差がありそう

カテゴリやサブカテゴリによって、成功確率に違いがありそうなことは分かったので、もう少し深堀りしていきます。

成功率が高く、一件あたりの調達金額が大きく、かつ市場が大きいサブカテゴリがあれば、そういった領域のプロモーションに注力するのできることの一つかもしれません。

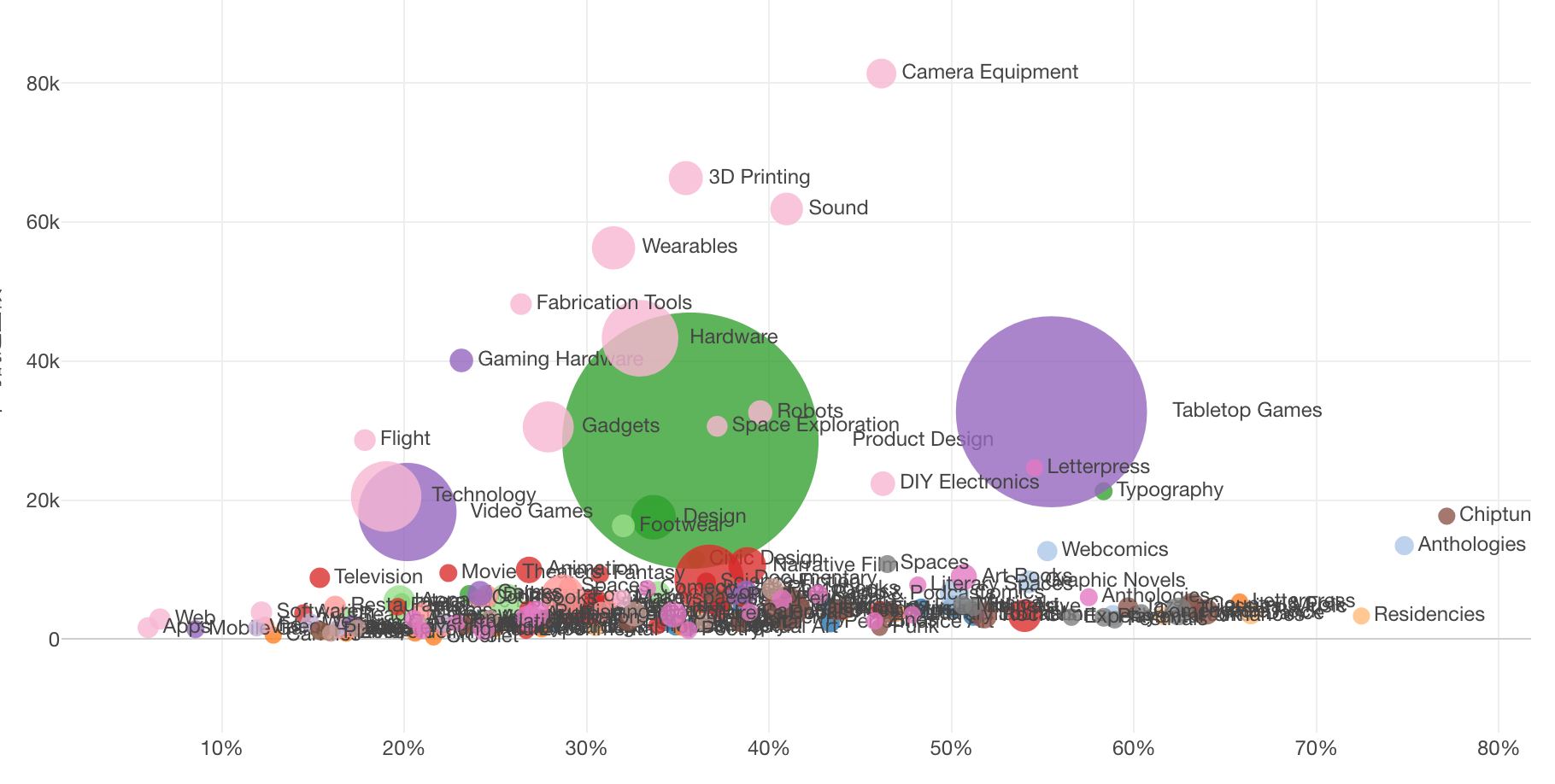

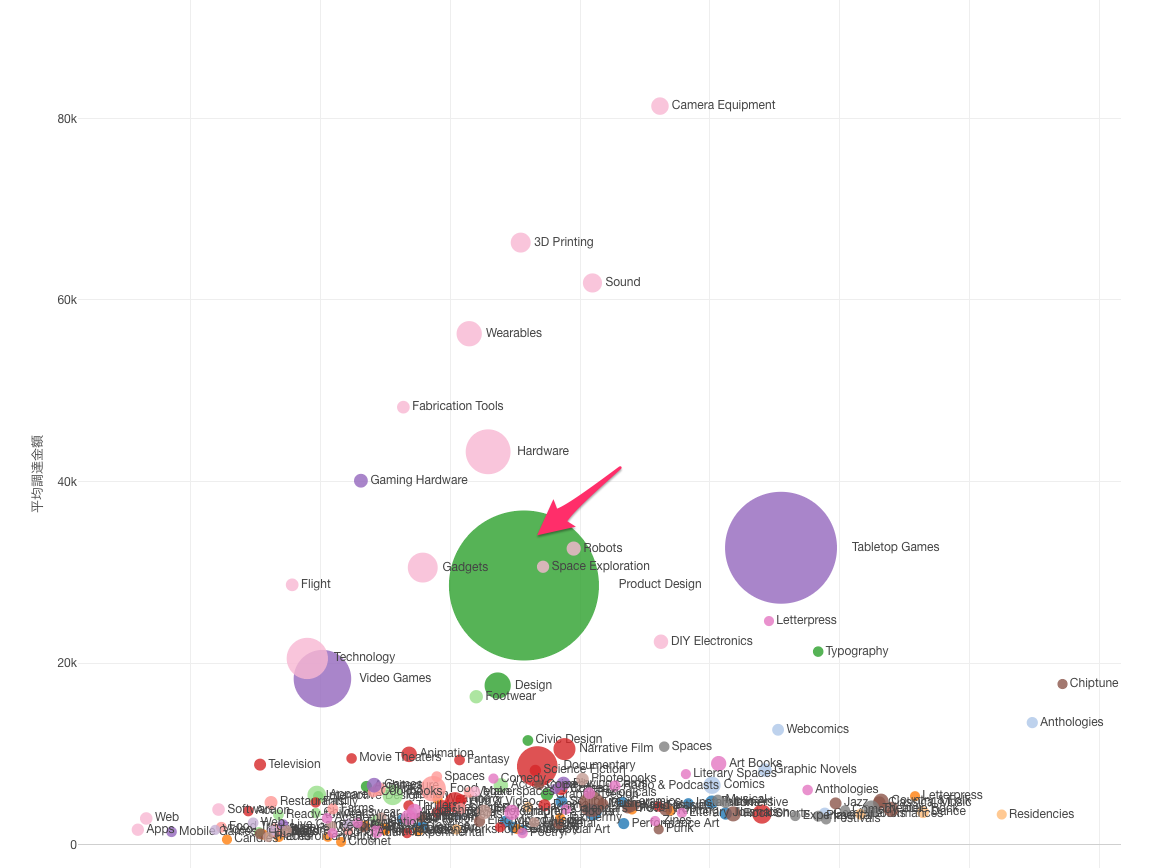

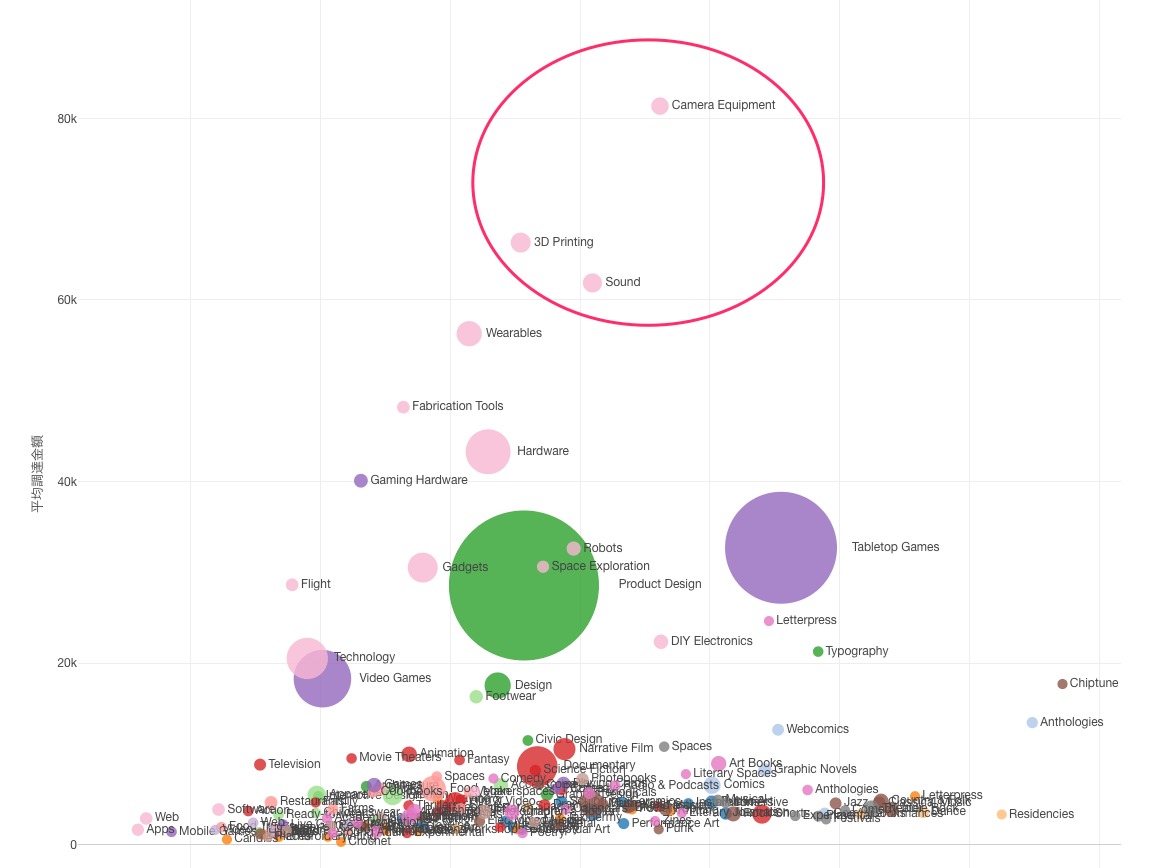

そこで、散布図(集計あり)を利用して、成功率(X軸)、平均調達金額(Y軸)、総調達金額(サイズ)、カテゴリ(色)を以下にて可視化してみます。

そこで以下のような領域への注力を検討しても良いかもしれません。

成功確率がそこそこで市場が大きい

実際の市場規模の確認は必要ですが、すでに調達金額の総額が大きいところはある程度マーケットサイズが大きいと考えることができるかもしれません。そこで、成功確率が比較的高く、Kickstarterの中でも需要が大きい、カテゴリに注力してみることが有効かもしれません。

- Table Top Games

成功確率がそこそこで一件あたりの成功金額が大きい

成功確率がそこそこで平均的な調達金額が大きいところは、一件あたりのリターンが大きいといえるので、そういった以下のような領域のプロモーションに注力することが有効かもしれません。

- Camera Equipment

- 3D priniting

- Sound

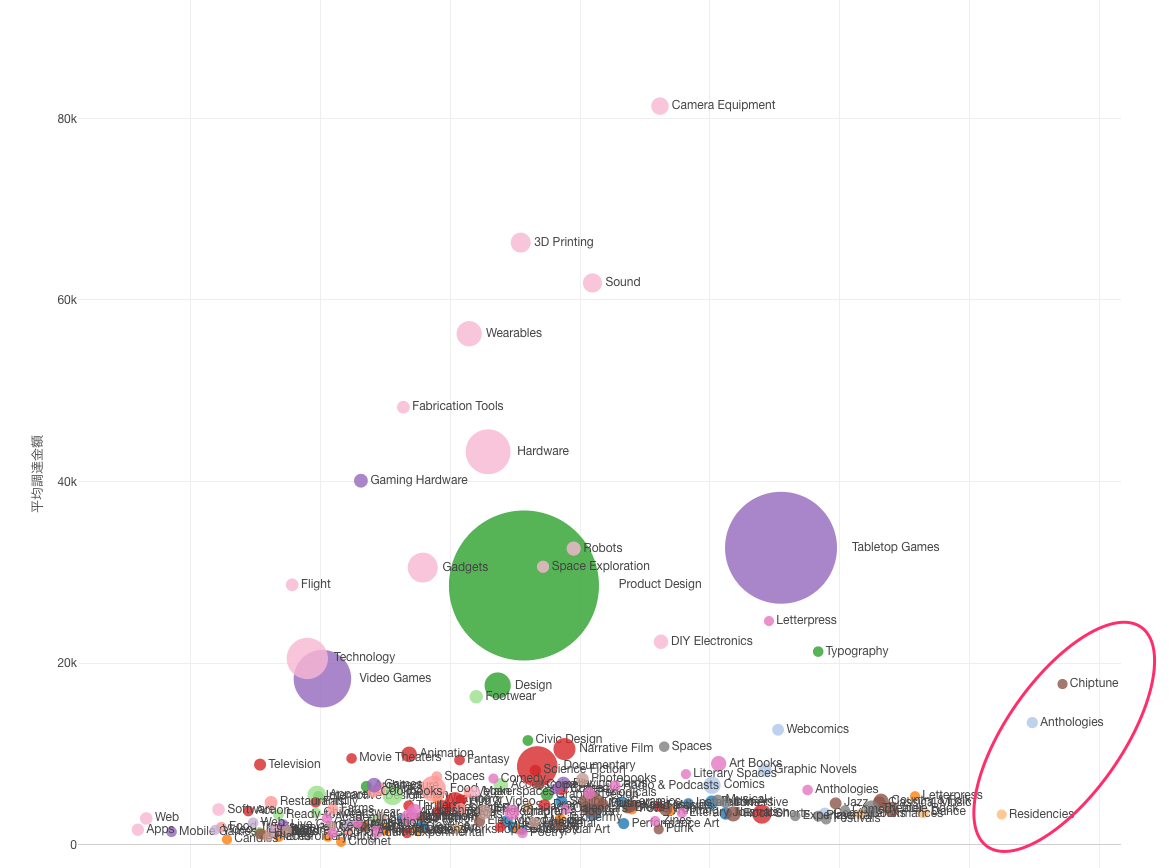

成約確率が高い領域

最後に成功確率が高い領域です。こちらも市場規模を理解することが重要ですが、市場規模が見込めるなら、下記のような領域への注力が有効かもしれません。

- Chiptune

- Anthologies

- Residencies

なお、この領域については、そもそもプロジェクト数が少なすぎて、たまたま成功確率が高くなっている可能性が高いので、念のためエラーバーで上記サブ・カテゴリごとの成功確率を比較してみます。

やはりプロジェクト数が少なく、エラーバーが長くなっていますがそれを考慮しても成功確率が高いことがが伺えます。